Top 10 des lieux à visiter à Lyon

Basilique de fourvière

Édifiée entre 1872 et 1884 par l’architecte Pierre Bossan, la Basilique de Fourvière domine Lyon à 287 mètres d’altitude. L’édifice conjugue style néo-byzantin et pierre blanche de la région de l’Isère, composant un repère visuel aisément identifiable dans le paysage. À l’intérieur, mosaïques en tesselles d’or, vitraux figuratifs et voûtes à double déambulatoire démontrent une maîtrise avancée des techniques décoratives du XIXe siècle. Le parvis, instrumenté comme plateforme d’observation, offre un panorama à 180 degrés vers l’est : la plaine du Rhône, l’aéroport de Bron et, par météo claire, la chaîne alpine. Sur le plan ingénierie, l’élévation repose sur des micropieux ancrés dans le substrat argilo-calcaire, limitant les risques de glissement de terrain. L’ensemble constitue un cas d’école en architecture religieuse, urbanisme de colline et engineering géotechnique.

Vieux lyon

Premier secteur protégé inscrivant la notion de secteur sauvegardé dans la loi Malraux (1964), le Vieux Lyon représente le plus vaste quartier Renaissance de France après Venise pour l’Italie. Sur la rive droite de la Saône, l’entrelacs de traboules couvre environ 400 mètres de passages semi-couverts, dispositif idéal pour étudier la ventilation naturelle en climat urbain dense. L’analyse stylistique révèle façades gothiques flamboyantes, loggias italianisantes et cours intérieures dotées d’escaliers à vis. Les immeubles atteignent souvent cinq niveaux, rareté au XVIe siècle, démontrant une optimisation verticale du foncier déjà avancée. La combinaison de boutique d’artisan, appartement bourgeois et entrepôt de drap établit un modèle de mixité fonctionnelle observé aujourd’hui dans les politiques de ville compacte.

Parc de la tête d’or

Inauguré en 1857, le Parc de la Tête d’Or s’étend sur 117 hectares et constitue le plus grand parc urbain français intra-muros. Le tracé paysager de Denis Bühler s’inspire des théories d’Haussmann : allées rayonnantes, lacs artificiels et perspectives longues. La serre équatoriale, labellisée Monument historique, maintient une hygrométrie de 85 % grâce à un réseau de brumisateurs et à une ventilation assistée par différentiel thermique jour-nuit. Le jardin zoologique, installé dès 1858, intègre désormais des enclos reproductifs dédiés à la sauvegarde du gerrhosaurus major, espèce sahélienne menacée. Le parc constitue un laboratoire d’écologie urbaine ; la station météorologique interne fournit des données micro-climatiques utilisées par l’Université Claude-Bernard pour des modèles de rafraîchissement végétal.

Musée des confluences

Signé par le cabinet autrichien Coop Himmelb(l)au, le Musée des Confluences s’intègre au confluent Rhône-Saône au moyen d’une structure en inox et verre, surnommée Nuage de Cristal. L’ensemble repose sur 3 000 pieux forés jusqu’à 27 mètres, garantissant une stabilité optimale dans cette zone alluviale. Les expositions croisent sciences naturelles, anthropologie et technologie : mammouths fossilisés, robots d’exploration martienne et parures Maasaï cohabitent sous la même trame narrative. L’appareillage scénographique recourt à un éclairage LED modulable, piloté par capteurs de luminosité externe, afin de limiter la consommation énergétique. Des panneaux PV d’une surface cumulée de 2 500 m² alimentent 18 % des besoins électriques annuels, démontrant une démarche d’autonomie partielle intéressante pour les musées du XXIe siècle.

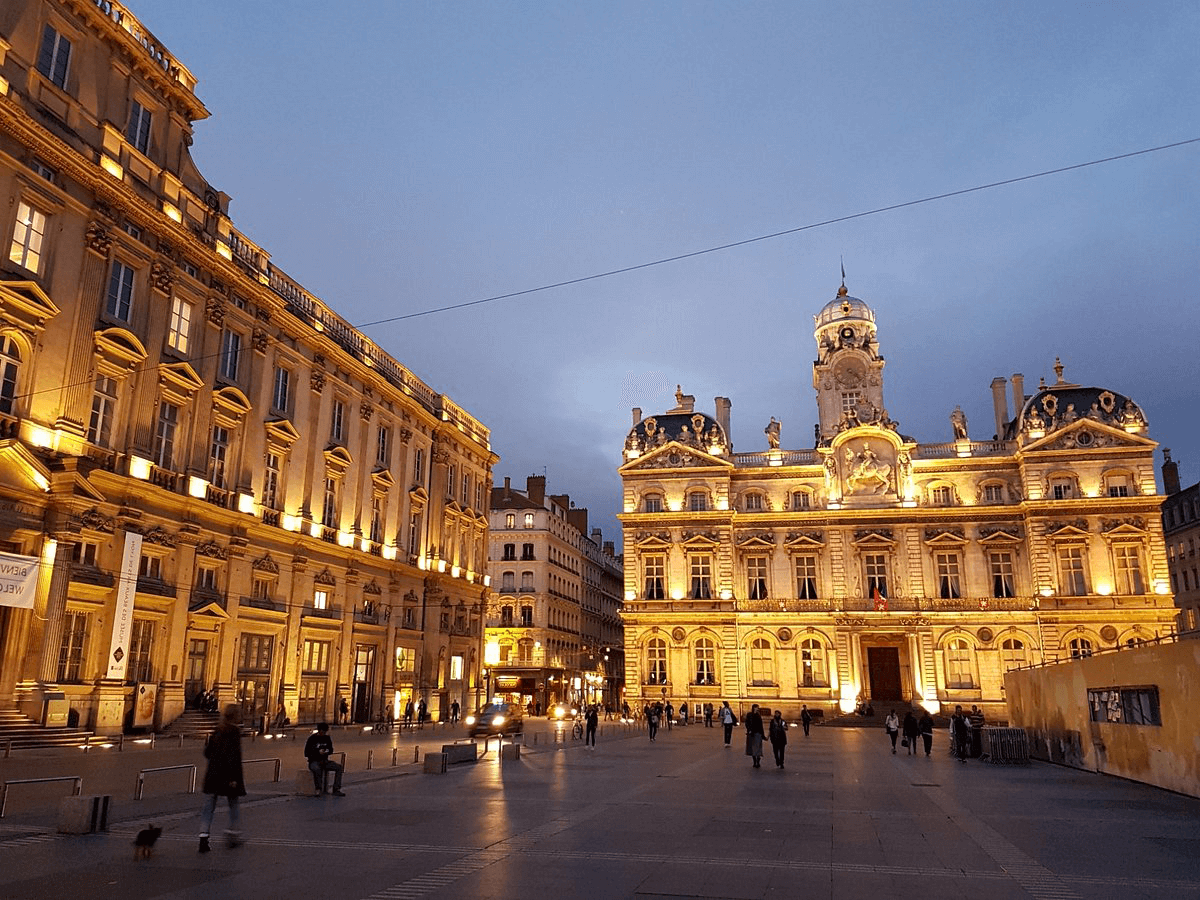

Presqu’île

Entre Rhône et Saône, la Presqu’île fait figure de laboratoire commercial et bancaire depuis le XIXe siècle. Les rues de la République, Édouard-Herriot et Président-Carnot accueillent les premières galeries marchandes couvertes dès 1830. La trame viaire orthogonale conçue par l’ingénieur Morand répond à une volonté d’assainissement : élargissement des chaussées à 18 mètres, trottoirs surélevés, réseaux d’eau souterrains en tuyaux de fonte. La place des Jacobins, aménagée autour d’une fontaine monumentale de Gaspard André, offre un exemple probant de gestion des circulations carrossables et piétonnes. La Presqu’île concentre aujourd’hui 45 % des flux financiers régionaux, grâce à la présence d’établissements bancaires historiques, d’incubateurs et du pôle numérique Lyon French Tech.

Place bellecour

Sixième plus vaste place d’Europe avec 62 000 m², Bellecour se dévoile comme un instrument d’urbanisme ouvert. La statue équestre de Louis XIV (1836) trône en son centre, réalisée par le sculpteur François-Frédéric Lemot. La place comporte un revêtement en granulat rouge, facilitant la gestion des eaux pluviales par infiltration directe : pente d’1 % vers des caniveaux dissimulés. Les bornes d’éclairage public, alimentées depuis une chambre de raccordement électrique située sous la dalle, suivent un rythme de 25 mètres permettant un éclairement uniforme de 20 lux. Sur le plan événementiel, Bellecour sert chaque année de point de départ au Marathon de Lyon, rassemblant près de 30 000 participants et générant un impact économique estimé à 12 millions d’euros selon la CCI locale.

Quartier de la croix-rousse

Ancienne colline ouvrière, la Croix-Rousse conserve sa topographie sinueuse et ses immeubles-ateliers conçus pour l’industrie de la soie. Les plafonds, culminant à 4,5 mètres, accueillaient des métiers Jacquard dont la hauteur exigeait cette architecture atypique. Les rampes et escaliers publics servent d’exemples remarquables en mobilité douce : l’escalier de la montée de la Grande-Côte compte 187 marches, relié depuis 2015 à un ascenseur incliné à traction électrique. Les performances acoustiques des appartements bénéficient de cloisons en pan de bois rempli de mâchefer, technique identifiée par l’École Nationale des Travaux Publics pour son isolation thermique modérée et son faible poids. Artistes, designers et start-ups investissent désormais ces volumes, faisant de la colline un territoire d’économie créative.

Halles de lyon paul bocuse

Créées en 1971 puis entièrement rénovées en 2006, les Halles portent le nom du chef Paul Bocuse depuis 2007. L’infrastructure regroupe 56 commerçants : bouchers, fromagers, poissonniers et pâtissiers. Les vitrines réfrigérées adoptent des fluides R-134a et un mode de condensation à eau glycolée, réduisant le coefficient de performance énergétique de 15 % par rapport à une installation R-404A classique. Les allées reçoivent un éclairage à indice de rendu des couleurs supérieur à 90, valorisant la couleur des produits. En sociologie alimentaire, l’espace incarne un baromètre des tendances gastronomiques : montée du ceviche péruvien, essor des fromages lactiques bio, demande accrue en charcuterie maigre. Les Halles attirent annuellement 1,2 million de visiteurs, positionnant la gastronomie comme vecteur touristique déterminant pour l’agglomération.

Institut lumière

Situé dans la villa Lumière, demeure familiale des inventeurs du cinématographe, l’Institut Lumière gère archives, cinémathèque et festival. Le bâtiment mêle art néo-classique et décoration Art nouveau, notamment dans l’escalier d’honneur orné de ferronneries signées Louis Majorelle. La restauration des pellicules nitrate s’effectue dans des chambres froides à 3 °C et 30 % d’humidité relative, critère strict pour ralentir la réaction d’autocombustion. Les projecteurs numériques de la salle de projection principale affichent une résolution 4K et un contraste ANSI de 2 000 :1. L’Institut organise en octobre le Grand Lyon Film Festival, laboratoire pour l’étude des mutations de la diffusion cinématographique à l’ère du streaming. La synergie entre mémoire et innovation y demeure centrale pour la recherche en histoire des techniques audiovisuelles.

Mur des canuts

Achevé en 1987 puis actualisé en 2013, le Mur des Canuts s’étend sur 1 200 m² et figure parmi les plus grandes fresques d’Europe. Réalisée par le collectif CitéCréation, l’œuvre emploie la technique du trompe-l’œil afin de recréer les volumes d’un immeuble classique. Les pigments acryliques choisis résistent aux rayonnements UV et au taux de soufre des gaz d’échappement, assurant une tenue colorimétrique supérieure à vingt ans. La fresque raconte le quotidien d’artisans de la soie : métiers Jacquard, bobines, navettes et écheveaux. L’étude sémiologique montre que l’illusion perspective correspond aux canons du traité de Piero della Francesca sur la peinture. Le site attire chaque année près de 400 000 passants, devenant un observatoire pour la perception urbaine et la photogrammétrie appliquée.